Notes pour mémoire : feuilleton épars (Episode écrit en 2003 et non publié)

- L’apprentissage d’une génération

Mai n’avait donc pas commencé en 68. Certes les prémices de l’explosion avaient échappé à quelques-uns des plus fins observateurs de la société occidentale. Quelques jours avant le début du mouvement à Paris, « Le Monde » écrivait, sous la plume de l’un de ces plus grands journalistes — Pierre Viansson Ponté — : « La France s’ennuie… ».

Et il vrai que rien n’indiquait que cette société riche et bedonnante, pleine de ses succès économiques et de son bien-être, certes inégalement partagés, allait être secouée par ses enfants qui ne se contentaient pas d’être gâtés.

Et il vrai que rien n’indiquait que cette société riche et bedonnante, pleine de ses succès économiques et de son bien-être, certes inégalement partagés, allait être secouée par ses enfants qui ne se contentaient pas d’être gâtés.

Marquée par la guerre et le marxisme

Les drapeaux rouges et noirs, l’Internationale, toute une culture révolutionnaire et libertaire semblaient prendre au dépourvu les maîtres de nos destinées qu’ils soient gouvernants, patrons, enseignants ou parents. L’irruption de Marx, Lénine, Trotsky et Mao — sans oublier le Che — en plein milieu de ces « Golden Sixties » a rétrospectivement quelque chose de surréaliste. La « taupe » avait entamé son travail quelques années auparavant. Et les galeries qu’elle creusait sous la respectabilité et l’abondance de la société de consommation étaient empruntées par de longues files indiennes des « baby-boomers » de l’après-guerre. Car Mai 68 était aussi un phénomène de « génération ». Certes, tous les événements marquants appartiennent toujours en propre à une génération, mais ceux de 68 sans doute un peu plus que les autres dans la mesure où ils ont plus marqué ses acteurs que les structures de la société. Une génération se distingue toujours évidemment par une tranche d’âge, mais pour mériter un qualificatif et devenir une référence elle suppose aussi pour ceux qui en font partie la conscience du parcours commun d’une même période historique, d’être marqué objectivement et subjectivement par les mêmes événements, de vivre des émotions collectives et, enfin, de tenter d’intervenir sur la réalité vécue. Ceux qui appartiennent à ces générations-là, qu’ils en revendiquent ou non l’appellation, se reconnaissent au premier mot échangé. Cette identification fonctionne malgré la rivalité très rude qui a opposé les individus et les groupes, en dépit des anathèmes et des exclusives (ou des exclusions) qui ont caractérisé la période soixante-huitarde. Cette génération de 68 restait très marquée par la 2e guerre mondiale, ses souvenirs et ses mythes même si, généralement, elle n’en avait vécu aucun épisode consciemment. La plupart des acteurs de Mai 68 sont nés pendant ou au lendemain de la guerre (grosso modo entre 1940 et 1950). Leur enfance a été bercée par les références au conflit qu’il s’agisse d’épisodes héroïques, dramatiques ou plus simplement prosaïques du conflit. De la résistance aux simples privations : les récits des aînés n’ont pas manqué. Les jeunes gens et les jeunes filles qui se forment dans la décennie 60 ont la mémoire souvent vive de la victoire sur le fascisme. Ils savent aussi que la société occidentale a pu produire « la bête immonde ». Ils le savent d’autant mieux s’ils appartiennent à une famille politisée ou s’ils bénéficient de l’enseignement de professeurs engagés. Ce sera évidemment le cas pour la plupart de ceux qui vont participer directement aux événements de mai 68. Voilà qui ne correspond guère à l’image que donne, par exemple, un film comme « Hitler ? Connais pas ! », sorti en 1963 et qui tend à démontrer la méconnaissance de l’histoire récente par la jeune génération. Les médias de l’époque avaient — déjà — hâtivement généralisé le sens de l’enquête du réalisateur Bertrand Blier (dont c’était le premier film).

Mais il vrai que la « dépolitisation » des jeunes ou la « fin des idéologies » — également annoncée dans les années 60 — est une litanie qui revient tous les dix ans. Tout au contraire, à gauche en tous cas, l’idéologie — et en particulier l’idéologie marxiste — se porte comme un charme. Après la mort de Camus en 1960, la plupart des plus grands intellectuels français se revendiquent peu ou prou du marxisme (orthodoxe ou non). La défaite du fascisme et de la collaboration a réduit la pensée de droite au silence pour quelques décennies. La droite gouverne certes (ou partage le pouvoir), mais elle n’exprime pas de théories et se réfugie, en attendant des temps meilleurs, dans la défense d’un certain pragmatisme ou de la technocratie. À quelques exceptions près — comme celle de Raymond Aron —, le champ de la pensée et du débat est abandonné à la gauche marxisante qui va fortement influencer la « génération 68″. Tous les « maîtres à penser » de l’époque ont été attirés à un moment ou l’autre par le Parti communiste, mais à l’exception de Louis Althusser ils s’en sont tous éloignés le plus souvent jusqu’à la rupture totale. Sartre bien sûr, mais aussi Foucault, Lacan, Barthes, ou Morin. Le substrat idéologique et politique est donc intellectuellement riche. Encore que la stratégie politique et l’élaboration théorique ne sont pas nécessairement le fort des « maîtres à penser » quels que soient leur domaine de prédilection et leur valeur intellectuelle. Il y a un monde entre l’intelligence fulgurante du Sartre philosophe et les affirmations dogmatiques ou très variables – c’est selon — du Sartre politique. Il n’empêche : des lendemains de la guerre à la fin de la période soixante-huitarde (telle que nous l’avons définie dans le temps), c’est bien Sartre et avant tout Sartre qui est la référence. En France d’abord bien sûr, mais plus largement dans la pensée occidentale. Chez nous, on est déjà intellectuellement « rattachiste ». Nos références idéologiques et politiques sont évidemment, naturellement les mêmes qu’en France. Par la force de l’attraction intellectuelle, mais aussi parce que la Belgique ne connaît pratiquement pas de débat idéologique propre. L’idéologie et les intellectuels sont deux catégories exclues du débat politique qui par tradition est profondément ancré dans le pragmatisme. Au parti socialiste les mots eux-mêmes sont pratiquement considérés comme une insulte. En 1964, le PSB s’est d’ailleurs débarrassé de son aile gauche — celle qui naturellement comptait le plus grand nombre d’intellectuels et même quelques théoriciens de grande envergure. C’est le cas d’Ernest Mandel, théoricien économique marxiste de renommée internationale et dirigeant — à l’époque — clandestin de la « Quatrième Internationale » trotskyste, organisation qui va jouer un grand rôle dans le développement de la contestation étudiante. Au début des années 60, les jeunes lycéens sont eux au contact de cette pensée marxisante, largement contestataire, et parfois non conformiste.

L’apprentissage de la politique

« D’accord pour Sartre, les garçons, mais alors nous étudierons également Barrès… » « Les mains sales » contre « La Colline inspirée, le maître de l’existentialisme en échange du théoricien de la droite nationaliste ! Notre vieux professeur de français avait désespérément tenté de garder un “certain équilibre” dans les lectures de “ses garçons” à qui il avait très démocratiquement demandé ce qu’ils souhaitaient étudier en cette année 1963. Lui qui en 1918 avait parcouru l’Alsace-Lorraine en vélo pour célébrer la reconquête par la France se devait, malgré son ouverture d’esprit qui était grande, de laisser quelques traces de cette pensée française qui l’avait nourrie. Mais il ne se faisait pas d’illusion et il avait raison. Dès le premier jour de classe consacré à l’organisation de cette double étude, la “fraction de gauche” avait sagement déposé d’une main le Sartre sur le banc tandis que l’autre brandissait le Barrès pour le balancer par les fenêtres de la classe située au quatrième étage du vénérable bâtiment de l’Athénée Royal d’Ixelles. Et cela au grand dam de la “fraction de droite” qui, moins nombreuse et nettement moins bien organisée, n’avait pu faire subir en représailles le même sort à l’ouvrage de Sartre. La “gauche” ne voulait pas entendre parler de l’ultranationaliste Barrès, rapidement assimilé au fascisme. La “droite” criait à l’intolérance tout en vilipendant la “vulgarité” sartrienne.

On finit par trouver un compromis, mais qui indiquait bien le rapport de force dans cette classe de “rhétorique” (comme on disait pour désigner la dernière année d’humanité gréco-latine) : on lirait tout Sartre, on n’étudierait que quelques extraits de Barrès. Cet excellent professeur qui au-delà nos “différents idéologiques” avait réussi à passionner plusieurs d’entre nous pour la littérature et la langue française, avait une certaine habitude de ce genre de compromis. L’année précédente j’avais personnellement réussi à le convaincre de l’indispensable changement de programme pour un travail de fin d’études. Sur la double instance professorale et paternelle, j’avais initialement admis de me pencher sur l’œuvre de Giraudoux (l’un et l’autre avaient “vendu” l’affaire en insistant sur le pacifisme de “La guerre de Troie n’aura pas lieu”). Mais mon évolution politique personnelle m’avait conduit à préférer à l’équivoque du pacifisme giralducien une franche étude sur “L’autogestion dans la Yougoslavie de Tito” avec à la clef un commentaire du programme de la Ligue des communistes yougoslaves de 1958 !

Il y avait donc bien “une gauche” et une droite » dans cette classe et cela durait ainsi depuis pratiquement deux ans. L’affrontement était permanent et à tout propos. La cérémonie du 11 novembre devant le monument aux morts des anciens élèves de l’établissement était l’occasion de débats âpres sur le pacifisme et le bellicisme (à propos de 14-18), mais aussi sur l’antifascisme et la collaboration (au sujet de 40-45). Dès 1960 nous avions refusé de poursuivre une tradition qui voulait que des textes — dont ceux de Déroulède, ultranationaliste carrément raciste et fascisant — soient récités par les élèves pour la circonstance. Bien entendu la « gauche » et la « droite » s’affrontaient au cours d’histoire au grand dam d’un professeur plutôt réactionnaire. Le débat était forcément plus passionné que nuancé. D’autant qu’à ce cours d’histoire nous nous affrontions sur « L’histoire parallèle de l’URSS et des USA » — très mauvais ouvrage dû aux plumes associées d’André Maurois et de Louis Aragon. La discussion se poursuivait au cours de géographie à propos de la délimitation des deux Allemagne et de la frontière Oder-Neisse. Elle se développait encore au cours de Morale où le professeur — Pierre Legrève, militant anticolonialiste, dirigeant trotskyste et responsable syndical — était tout à la fois un excellent initiateur à Kant et Hegel et un extraordinaire provocateur dans les débats qui débouchaient inévitablement sur la politique et l’idéologie.

Restaient les débats directs entre les deux fractions dans les coursives qui dominaient le vieux préau : la violence restait verbale. Mais trois ans à ce rythme offraient une formation qu’aucun des élèves de cette époque n’a jamais regrettée. Même ceux qui ont rapidement abandonné la voie militante se souviennent que ce sont ces débats-là qui leur ont appris à argumenter, à contredire, à réfléchir en équipe et à prendre la parole en public.

La plupart de ces enseignants ont été de véritables pédagogues qui ont généralement réussi à canaliser l’exubérance de cette adolescence politique en des débats qui ont laissé des traces intellectuelles. Et puis il y avait toute la formation complémentaire : le ciné-club, organisé par un professeur qui a été prisonnier politique, nous offre la panoplie complète des classiques soviétiques. Ce que l’on appelle les « activités parascolaires » achève de souder un groupe collectif d’élèves très solidaires. En 1962 ce n’est pas par ironie que nous baptisons CIA (Comité Inter Athénée), la première organisation lycéenne parasyndicale. Mais c’est très résolument que nous choisissons « Répliques » comme titre du journal des élèves (de la « fraction de gauche ») pour concurrencer le journal « officiel » de l’Athénée.

La plupart de ces enseignants ont été de véritables pédagogues qui ont généralement réussi à canaliser l’exubérance de cette adolescence politique en des débats qui ont laissé des traces intellectuelles. Et puis il y avait toute la formation complémentaire : le ciné-club, organisé par un professeur qui a été prisonnier politique, nous offre la panoplie complète des classiques soviétiques. Ce que l’on appelle les « activités parascolaires » achève de souder un groupe collectif d’élèves très solidaires. En 1962 ce n’est pas par ironie que nous baptisons CIA (Comité Inter Athénée), la première organisation lycéenne parasyndicale. Mais c’est très résolument que nous choisissons « Répliques » comme titre du journal des élèves (de la « fraction de gauche ») pour concurrencer le journal « officiel » de l’Athénée.

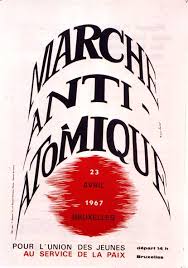

Au sortir de l’Athénée en juin 1964 nous sommes déjà aguerris aux manifestations de rues : depuis 1961 nous participons activement à la préparation et au déroulement des « Marches anti atomique » et des « Manifestations (pacifistes) du 8 mai » qui précèdent les premières « Manifestations Vietnam » de 1965.

Dans les réunions en tous genres, nous côtoyons les étudiants qui ont quelques années de plus et qui sont déjà engagés dans des groupes militants. Les Jeunesses Communistes sont normalement les mieux organisées, mais dès 1963 la scission « chinoise » du Parti Communiste (la première dans l’histoire de ce schisme) les divise en « Kroutchéviens »( pro soviétique orthodoxe) et en « Maoïstes ». Ils sont aussi efficacement concurrencés par les Étudiants Socialistes où l’influence trotskyste est dominante, mais pas exclusive et qui, eux, ont quitté le giron du PSB. Nous avons le choix — à gauche et à l’extrême gauche — pour approfondir notre formation militante et nous n’allons pas nous en priver. Bien sûr les étudiants de tous les lycées et athénées de Belgique n’étaient pas aussi politisés et même si nous sommes certainement à « l’avant-garde » de cette politisation, ce commando est représentatif d’un courant qui traverse alors la jeunesse étudiante. À la fin de l’année scolaire 1964, au sortir de l’athénée, nous sommes prêts et « idéologiquement » armés pour préparer la montée étudiante vers 68…

(À suivre)

Prochain épisode : 6. L’Internationale